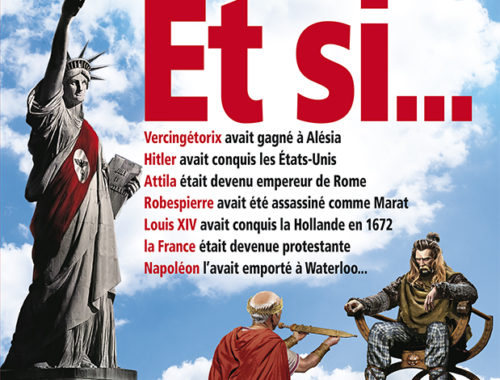

Prisons : 500 ans d’histoire derrière les barreaux

Le 29 avril 2025, la France adopte une nouvelle loi, afin de lutter contre le narcotrafic. Parmi les points clefs de celle-ci, on note un régime carcéral plus strict. Le magazine Historia saisit cette occasion pour consacrer son mensuel à l’histoire des prisons, depuis l’Ancien Régime jusqu’à aujourd’hui.

Si, de nos jours, les tribunaux français peuvent condamner à une peine de prison, l’incarcération n’a pas toujours été une sanction. Sous l’Ancien Régime, c’est plutôt un acte de prévention : on emprisonne un individu jusqu’à son procès, par mesure de sûreté, pour qu’il ne s’enfuit pas ou qu’il ne poursuive pas ses méfaits. Les châtiments sont divers et vont de la restitution de biens à la mort, en passant par l’exil ou le bagne. La sanction n’est pas toujours proportionnelle au délit (ou crime), ce qui conduira Louis XV à supprimer la peine des galères, qui laissait peu de chance de survie à ceux qui y étaient condamnés…

La population des prisons de France est alors très hétérogène : on ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes, les adultes et les enfants, les voleurs et les prostituées. Tous les détenus cohabitent, sans aucune intimité. Seuls les plus fortunés d’entre eux peuvent accéder à un certain confort, en achetant les commodités dont ils ont besoin.

Sous la monarchie, le régime carcéral est très inégalitaire. En effet, les détenus ne doivent rien coûter à l’État. Ceux qui sont sans ressources vivent grâce au secours des ordres religieux ou d’âmes charitables. A l’inverse les prisonniers aisés ont droit à une chambre privée et bénéficient du respect de leurs gardiens. Ces personnalités se retrouvent parfois emprisonnées suite à une lettre de cachet : celle-ci permet d’arrêter un individu sans jugement, sur la seule volonté du roi. Découvrez la légende noire qui entoure ces lettres, symbole de l’absolutisme, qui seront abolies en 1790.

En France, les premières peines de prison apparaissent avec le Code pénal, adopté en 1791 par l’Assemblée nationale. On est persuadé qu’une condamnation à l’emprisonnement aidera à éduquer le criminel, à le faire réfléchir sur sa conduite dès lors qu’il est privé de sa liberté pour un temps. Mais maintenant que l’emprisonnement devient une sanction, la nation doit pouvoir distinguer ceux qui purgent une peine de prison, et ceux qui y demeurent dans l’attente d’un procès (plus ou moins expéditif durant la Terreur, et qui débouche souvent sur la guillotine). Il faut donc de nouveaux lieux de détention : le choix va se porter sur des édifices religieux, devenus biens nationaux au cours de la Révolution Française.

Découvrez la lente évolution des prisons françaises, souvent freinée par les guerres en Europe et les changements de régime : bientôt les femmes seront séparées des hommes, les enfants envoyés dans des maisons de correction. Pour éviter que la prison ne deviennent « l’école du crime » pour les mineurs délinquants, des colonies agricoles accueillent cette jeunesse dès les années 1850, pour la faire travailler, en vue d’une réinsertion dans la société. Mais, tout comme les galères et les bagnes profitaient de la main d’œuvre gratuite que constituait les condamnés, les jeunes envoyés dans ces colonies sont victimes de maltraitance et d’abus. Historia revient sur « la chasse aux enfants » qui mobilisa toute une commune au début du XXe siècle, pour retrouver des mineurs échappés…

Après la Seconde Guerre Mondiale, on s’intéresse davantage aux conditions de détention : les anciens résistants et les déportés sont particulièrement sensibles à cette cause et veulent améliorer le sort des détenus. Pourtant, au XXIe siècle, les problèmes liés à la surpopulation dans les prisons sont toujours d’actualité, en dépit des nombreuses réformes…

Si la société espère que le condamné à la prison va s’amender, on s’interroge aujourd’hui sur la réinsertion est qui véritablement possible une fois que la peine est purgée. La montée de la délinquance inquiète et l’opinion publique réclame désormais plus de fermeté. L’emprisonnement semble être devenu synonyme de mort sociale, ce qui va à l’encontre de son but premier…

mensuel N° 944 / novembre 2025

L'Iran d'avant les mollahs

Julia et la colère des dieux

Vous aimerez aussi

Guerre de Sécession (1861-1865) : la fracture durable des deux Amérique

24 mai 2021

La grande saga des Francs : Du royaume chrétien au premier empire européen

31 août 2021